ナイキが世界一のD2C企業として展開するOMO(Online Merges with Offline)戦略を体現する、日本国内アウトレット店舗(御殿場プレミアム・アウトレット内)を2022年7月に視察しました。

なお、本視察は2022年7月に実施しているため、最新のデジタル施策導入状況やCX設計の進化については、継続的な情報収集が必要です。

D2CとOMOとは何か

D2Cの定義と特徴

D2C(Direct to Consumer)とは、メーカーが流通や代理店を介さず、オンラインや自社店舗、プロダクトそのものを通じて直接消費者と取引を行うモデルです。これにより企業は顧客接点を自らコントロールし、顧客の課題解決に向けた体験をデジタルテクノロジーを中心に最適化できます。人が介在する場面においても、常にデジタル体験のデザイン要素として行動し、より効率的なPDCAサイクルを実現する点が特徴です。NikeやLululemonなどが代表例です。特にスタートアップだけでなく、既存大手企業の事例としても注目されています。

OMOの定義と意義

OMO(Online Merge Offline)は、オンラインとオフラインを融合し、購買から消費に至る体験をシームレスに提供する戦略です。狭義のOMOは、オンライン注文と店頭受取、店内での購入情報を相互に連携する購買体験を指し、広義ではリアルなモノ消費とデジタルなコト消費を一体化します。NikeやLululemonに加え、ウォルマートや中国のフーマーフレッシュ、日本のコマツも成功事例に挙げられます。近年はOMOモデルがリテールだけでなく、BtoB領域にも応用され始めています。

なぜナイキはD2C/OMO戦略を推進するのか

ブランド力強化への狙い

Nikeは従来、一般小売店やAmazon等を通じて販売していましたが、現在は全チャネルを自社に統合しD2Cに注力しています。これにより、顧客の属性や行動データを直接収集し、ミッションである「世界中のすべてのアスリートにインスピレーションとイノベーションをもたらすこと」を体現するブランド体験をダイレクトに届けられます。また、消費者との結びつきを強化し、ブランドロイヤルティの向上を図る狙いがあります。これにより、顧客接点ごとのKPIを統合管理しやすくなります。

顧客接点のシームレス化

Nikeは店頭とアプリを連携させることで、オンライン/オフライン間のシームレスな顧客体験を実現しています。アウトレット店舗では、アプリ登録による10%割引やGPSチェックインで店内モードに切り替わる機能を提供し、在庫検索から取り置き予約まで一貫した購買フローをサポートします。加えて、IoTやセンサー技術を活用したパーソナライズされたコンテンツ配信や、ユーザーの活動データをリアルタイムで反映する仕組みが、OMO戦略の核となっています。

ナイキ店舗での購買体験レポート

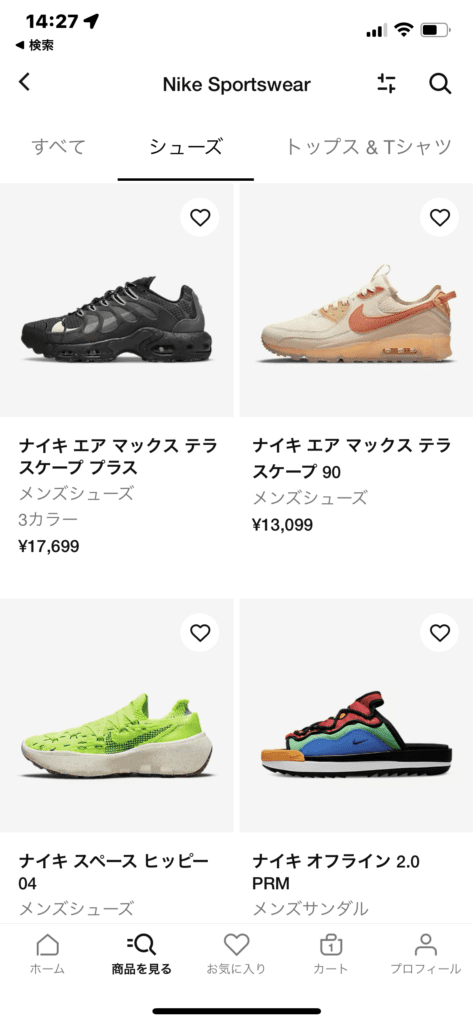

アプリで商品を選ぶ

NikeのスマホアプリおよびWebサイトでは、会員ログイン、キーワード検索、在庫確認、店頭取り置き、オンライン注文などの主要機能が一つのプラットフォームに統合されています。自分のサイズを指定すると、在庫の有無が即時に表示され、選択肢としてオンライン購入または最寄り店舗での取り置きを選べます。カテゴリーやスタイル、カラーなど多様なフィルタリング機能が充実しており、デザイン性重視派から機能性重視派まで幅広いニーズに対応しています。豊富な商品ラインナップの中でも、直感的なUI設計により、初めてのユーザーでもスムーズに商品を絞り込める点が魅力です。

店舗在庫の確認・ロッカー受け取り

アプリ上で在庫取り置きを行った後、店舗に到着すると、取り置きした商品が専用カウンターに準備されています。御殿場アウトレットの場合はスタッフ対応でしたが、近年ではロッカー受取など非対面での受け取りを導入する店舗も増えており、顧客の利便性をさらに向上させています。また、GPS連携による店舗チェックイン機能を有効にすると、店内モードに切り替わり、より詳細な在庫情報や位置情報がマップ上で確認できるようになります。さらに在庫情報と実際の棚在庫にずれが見られる場合でも、絞り込まれた商品の棚を見に行くだけで素早く確認できるため、無駄な店内移動を削減できます。

試着/フィッティングの予約

幅広サイズを探す際、店員に声をかけると、在庫やフィッティング対応を個別に案内してもらえます。現在、アプリ上での試着予約機能は提供されていませんが、スタッフ主導のサポートにより、必要なサイズやモデルを試着できる体制が整えられています。フィッティングルームの待機時間も管理されており、混雑時には店員がアプリ経由で順番を案内する仕組みも整備されています。

レジを介さずスマホで購入する

現在はレジでの決済が基本ですが、週末など混雑時には30~50人規模の待ち行列が発生します。こうした課題解決策として、アプリで完結するオンライン決済やセルフレジ、さらに将来的にはスマホ決済による非接触購入の導入が検討されています。なお、店舗によってはAmazon Goのようなセンサーによる自動チェックアウトの実証実験も行われており、今後の展開から目が離せません。現時点では導入例は限定的ですが、長い待ち時間を解消するOMO体験の最終ピースとして注目されています。

オンライン vs. リアル──購買体験の整理

オンラインでのパーソナライズ体験

オンラインでは、会員データや行動履歴を活用し、ユーザーごとに最適化されたレコメンドやプロモーションをリアルタイムで提供できます。ナイキアプリでは、過去の購入履歴や商品閲覧履歴に基づくパーソナライズ検索が可能で、効率的な商品絞り込みや新商品のプッシュ配信により、顧客エンゲージメントを高める仕組みが整っています。チャットボットやAIによるリアルタイムのQ&Aサポートも一部導入されており、ユーザーが疑問を抱えるタイミングで即座に最適な回答にアクセス可能です。

リアル店舗での五感を活かした体験

一方、実店舗では商品の質感やフィット感、色彩などを五感で確かめられる点が強みです。店員によるパーソナルな接客や、実際に試着しながらの提案により、オンラインでは得難い体験価値を提供します。ナイキ御殿場店では、スタッフが顧客の足幅や履き心地に合わせた最適な一足を案内し、繊細なディテールまで直接確認できる場が用意されています。一部店舗ではARミラーを設置し、スマホからは分かりにくいカラーやシューズの見え方を仮想試着で体験できる先進的取り組みも進行中です。

従来型企業がD2C/OMO企業に変革するために(まとめ)

ナイキのOMOモデルから得られる示唆

Nikeの事例からは、購買から消費に至る体験全体を『モノからコト』へ包み込むデザインの重要性が示されています。顧客接点をデジタルとリアルで一体化し、体験ごとに最適化を図る姿勢が、他社のOMO導入モデル構築に向けた大きな示唆となります。さらに、全社横断のチーム編成による迅速な意思決定体制や、KPI設定における定量・定性指標のバランス取りなど、組織運営面での学びも多いです。

従来企業の組織変革に向けた示唆

また、OMOへの移行には、単なる技術導入ではなく、企業文化や意思決定プロセスの変革が不可欠です。トップによるビジョン提示と、顧客体験最適化を軸に組織行動を設計する体制を整えることで、テクノロジー選定や運用方針が自然と一貫性をもって決定される組織が実現します。

Warning: Undefined array key 1 in /home/xsdxlabjp/xsdxlabjp.xsrv.jp/public_html/wp-content/themes/genesis_tcd103/widget/tab_post_list.php on line 97

Warning: Undefined array key 1 in /home/xsdxlabjp/xsdxlabjp.xsrv.jp/public_html/wp-content/themes/genesis_tcd103/widget/tab_post_list.php on line 97

コメント